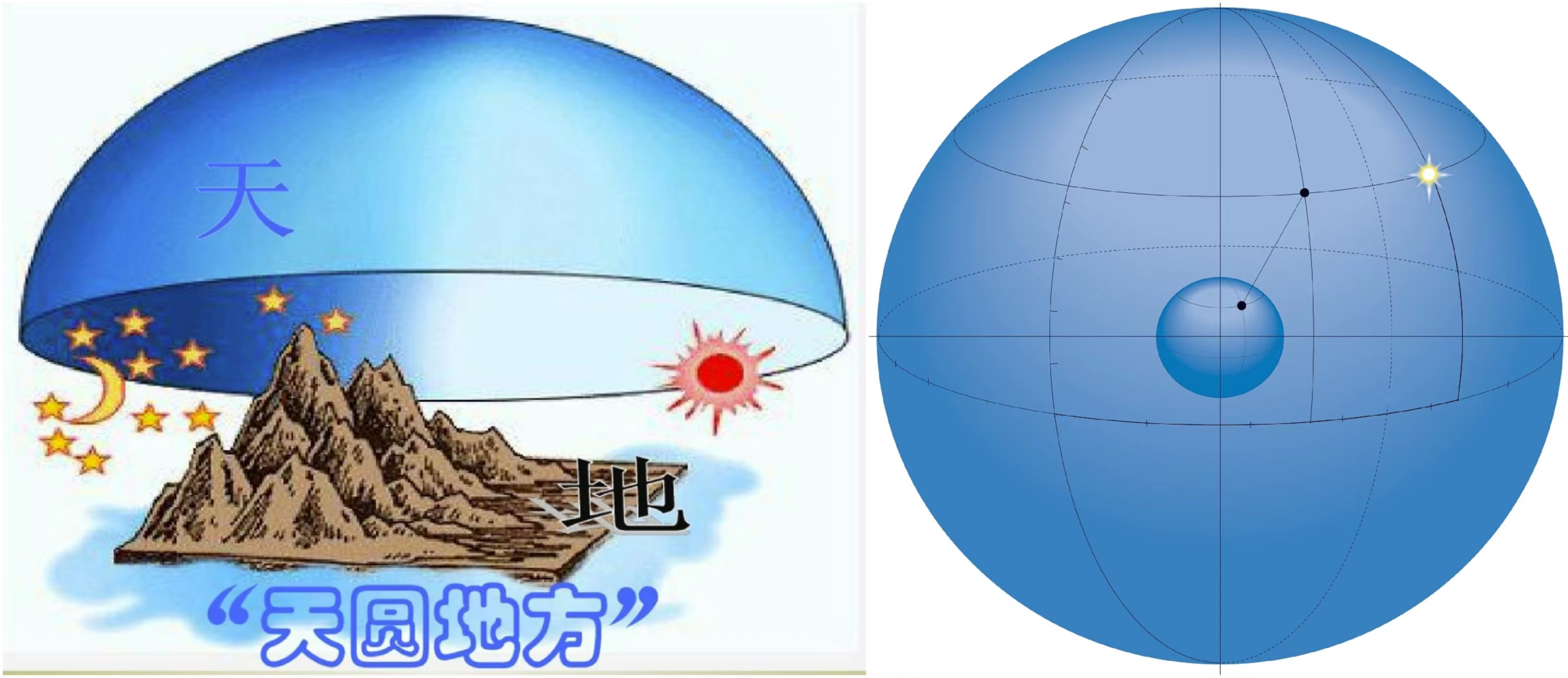

为了描绘群星的位置,华夏人首先建立了天圆地方的宇宙坐标系,然后定位到地面,"車"字的甲骨文构形很好阐释了这一思想。

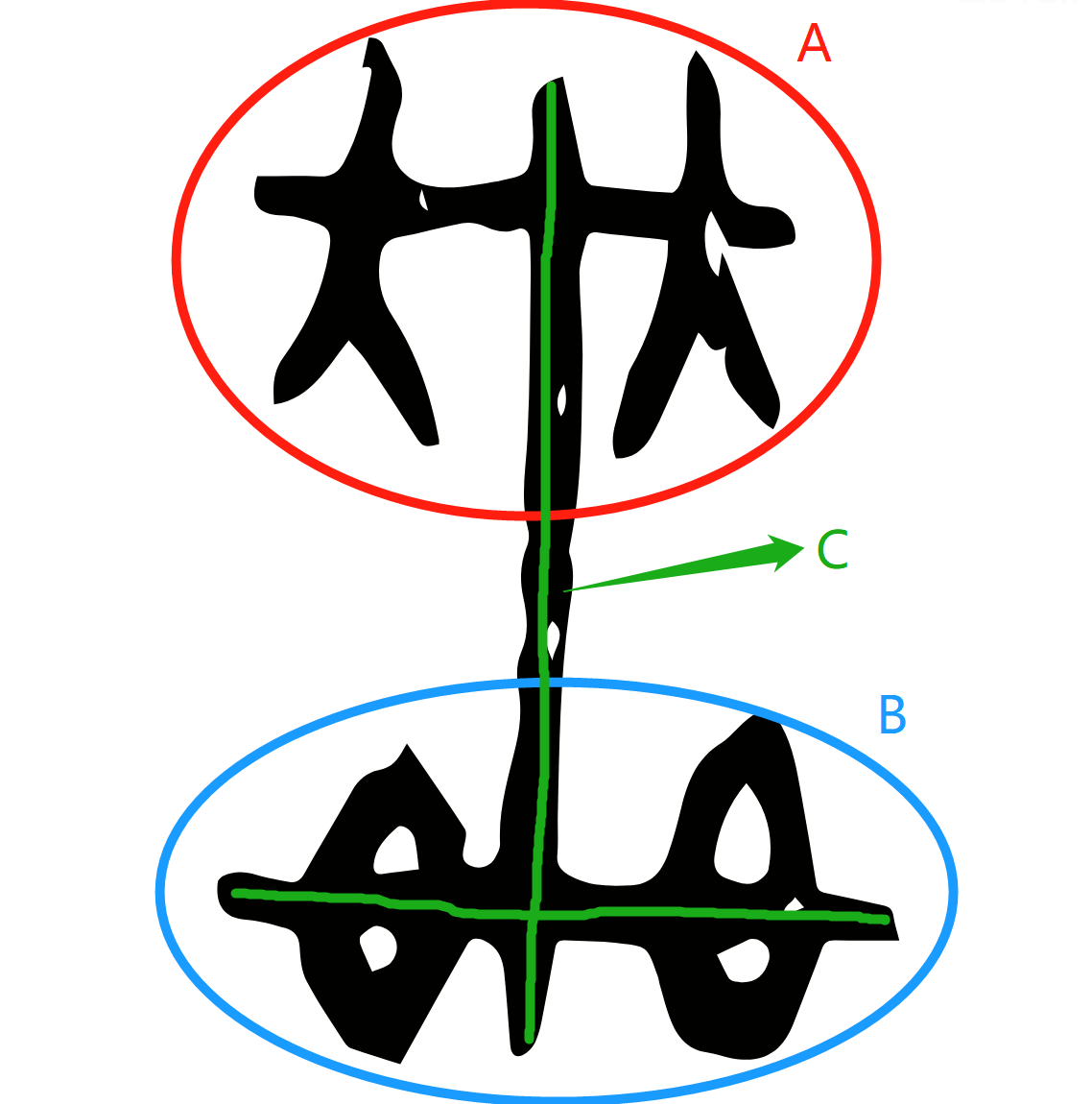

甲骨文"車",上半部分描绘的是苍穹相对的两颗星(A),通过天地坐标系(C),将群星定位到地面的位置(B),如下图:

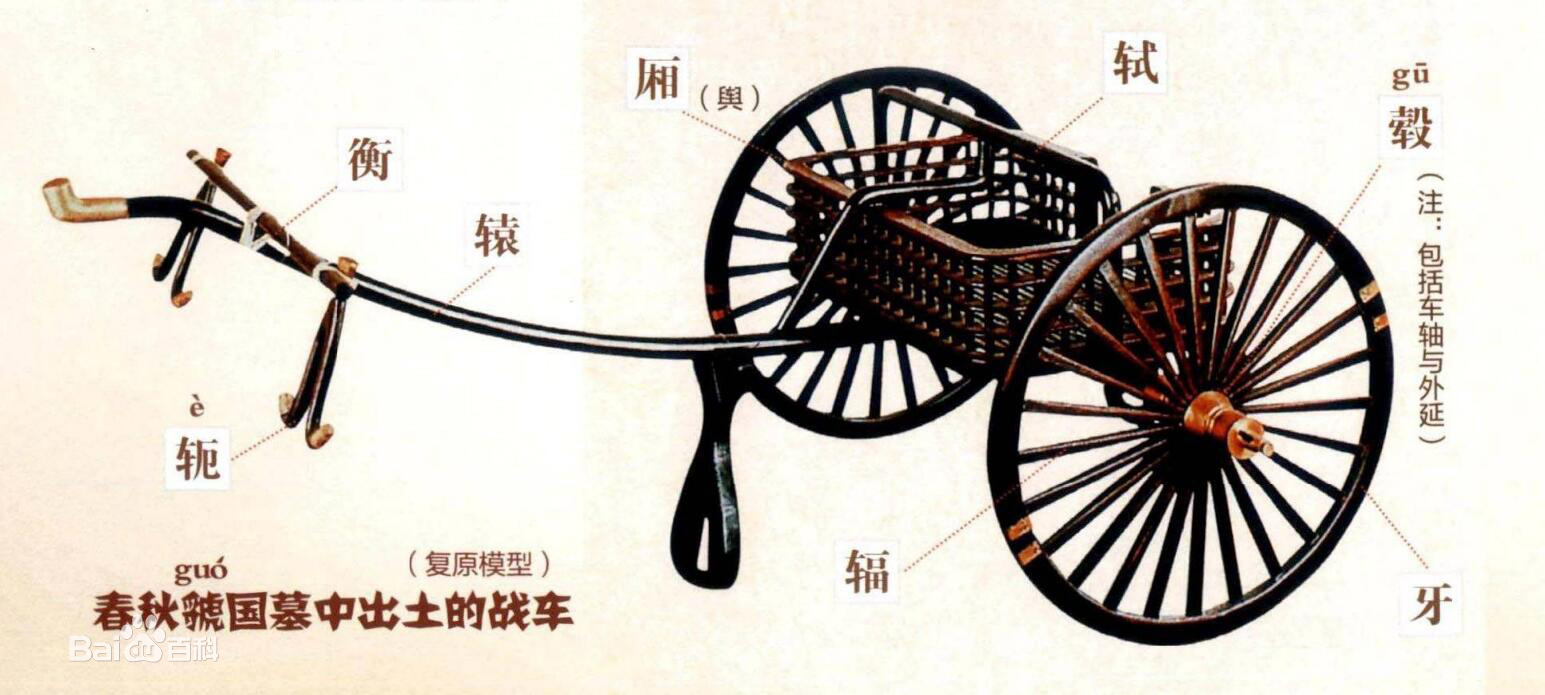

在天成象,在地成形。天象到了人间,就成为了有轮子的运输工具(有车厢、车辕和车轮),帮助人们到达指定位置,如下图:

所以,“車”字的本义是指通过天圆地方坐标系,将群星定位到地面。又表示车这种交通工具。

车字后又扩展出浑天的"浑"字,指挥的"挥"字。浑天说就是对群星定位的学问。指挥的挥就是队伍的排兵布阵。

古代的车不仅是代步工具,还用于带兵打仗。后来“车”泛指陆地上有轮子的交通工具,引申为一切利用轮轴旋转的工具。“车”又引申指用车床切削。“车”用在方言中,又有转动身体的意思。象棋中的“车”读作jū。

以“车”为义符的字大多与车有关,大致可分为四类:一是车的种类,如:辇、辎;二是车的部件,如:轮、辕、轴;三是车的用途,如:转、载、输;四是与车有关的其它事物,如:轨、辙、轫。

【字里字外】

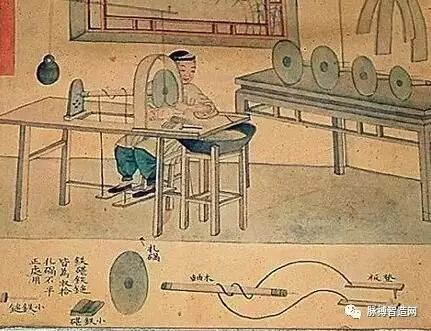

“车”,转动的意思。中国古代带转动的机械通常都叫“XX车”,利用轮轴旋转进行工作的机械,如纺线用的“纺车”、提水用的“水车”、“筒车”、“翻车”等。

原来,“车床”的“车”就是这个意思,利用轮轴旋转进行工作的机械,这种特征归纳准确又深刻,抓住了事物的关键信息和主要矛盾,这在汉字的构形过程中非常普遍,所以说汉字具有“类”的特性,自带分类识别功能。

另外,牛车、马车、手推车、自行车以及汽车,都是利用轮轴工作的机械。以此类推,利用车床加工零件,毫无疑问就叫车零件了。

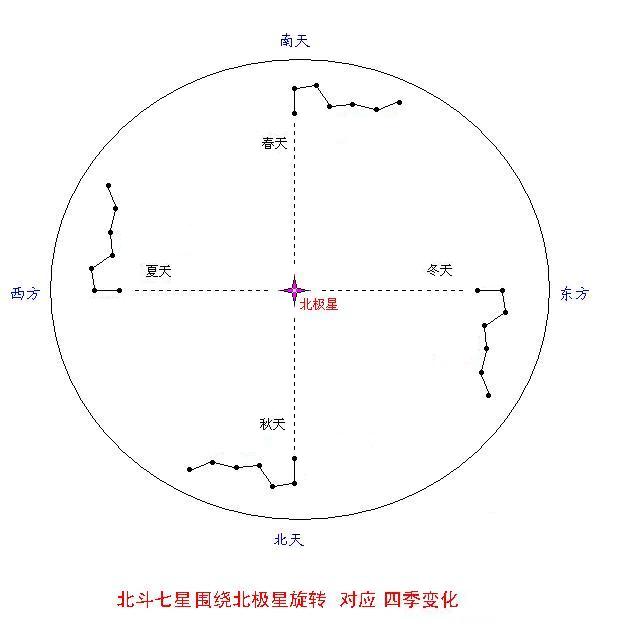

上古中国的与车有关的转动技术,全部来源于古人对北斗绕极旋转的观测。

斗为帝车,不是一句比喻,而是古人实践造“车”的结果。最早的“车转”模型就是盖天图三衡日道。后来发明陶器的鈞轮,从慢轮到快轮。还有纺轮,都是来源于天道旋转。还有管钻,也是利用“车转”的原理。贾湖文化就已经有管钻了。

《诗经·秦风·车邻》:“有车邻邻,有马白颠。”——装有轮子,在陆地上行驶的交通运输工具

唐·白居易 《卖炭翁》:“夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。”——装有轮子,在陆地上行驶的交通运输工具

《左传‧隐公元年》:“命子封帅车二百乘以伐京。”——特指战车、兵车

《水浒传》第八十回:“先教一半去各船上学踏车,着一半学放弩箭。”——利用轮轴转动进行工作的机械、器械

宋·洪皓《松漠纪闻‧补遗》:“麋角与鹿角不同,麋角如驼骨,通身可车,却无纹。”——加工切削物件。多指用车床切削东西

宋·辛弃疾《水调歌头‧和赵景明知县韵》词:“五车书,千石饮,百篇才。”——计算一车所载的容量单位

备案号:滇ICP备20001680号-2 增值电信业务经营许可证:滇B2-20210058 技术支持:龙采科技