天干文:

华夏人最早的文明,是观察、描述星象,然后在二维平面,用点、直线、曲线绘图。十天干,十二地支,河图,洛书,太极,伏羲八卦,则是对星宿运动规律的抽象表达。

如果将每一颗星宿视为一个点,则直线表示星宿之间的相对位置,距离;曲线表示星宿自转,公转的周天轨迹。

点连成直线,表示星宿之间的相对位置、距离,形成的定律,叫河图。星宿运动的曲线,则叫洛书。围棋,是河图、洛书概念学习的普及方式。

星宿自转、公转,形成的周天运动,是通过对星象(月象)、日影的连续观察,连接成曲线,就形成昊天太极,伏羲八卦。对日影、月相的观察描述,形成太极、两仪、四象、八卦。以上所有星象描述符号体系,都叫做天文,天干文。天文衍生地理、风水、人文。人文是星宿三维四维世界的二维码表示。

北斗七星加上隐元、洞明及北极星,就是10个数,这就是天干10数的由来,分别用甲乙丙丁......壬癸描述。一甲到十癸,分别表示北斗十字的始状态和终状态。

地支文:

华夏人认为,宇宙群星及万物永恒运转,必然有永恒的第一推动力,这个第一推动力,叫九天,宗动天。(注:宗动天,古代天文学认为,在各种天体所居的各层天球之外,还有一层无天体的天球称为“宗动天”。)宗洞天为宇宙群星万物提供能源,能源转为动力,形成星体的点火、燃烧的动力周期,用一甲到十癸表示。能源燃烧,星体点火,燃烧熄灭,形成的动力周期,在地球的观察表现为日影的长短,月相的盈亏。通过日影、月相描述万物,就叫做地支文。

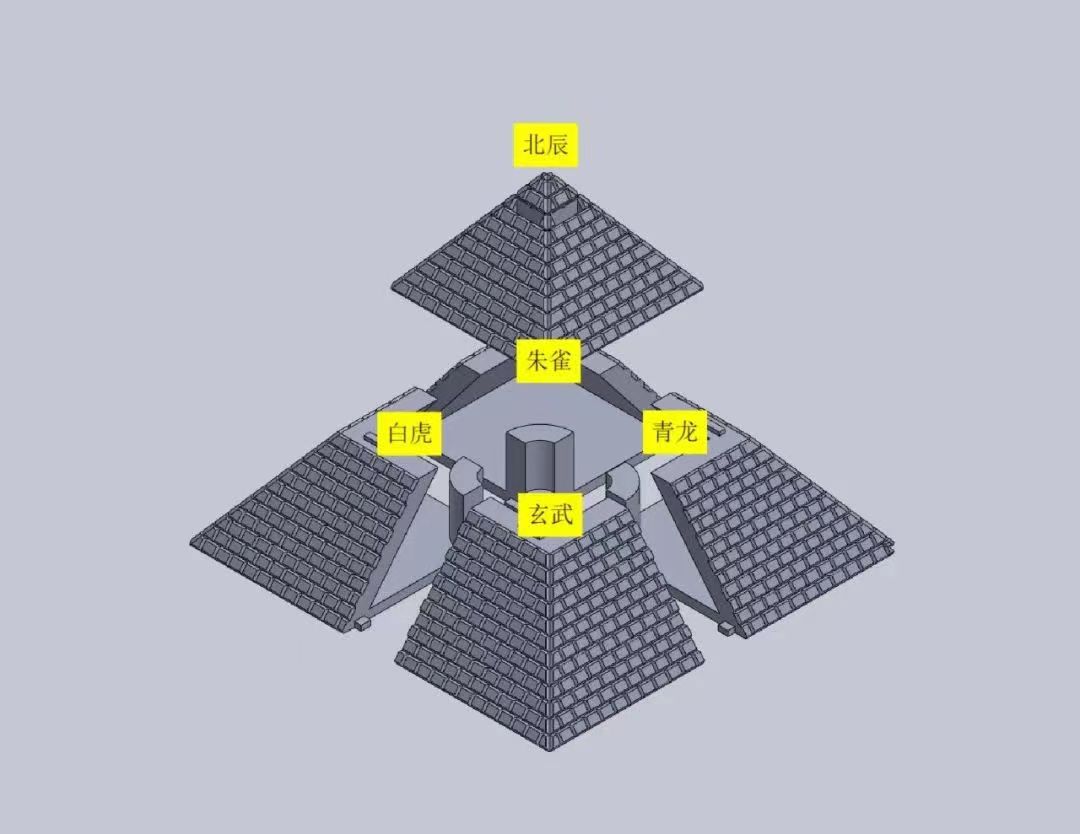

“甲”字甲骨文是十字形,这不是对龟甲纹路的描述,而是以北极星为原点,北斗七星围绕北极星旋转的初始驱动状态,如夏至、冬至的连线与春分、秋分连线(四方位),相交后就是十字形(如上图)。

素问:骨者,髓之府。列子:精神者,天之分;骨骸者,地之分。属天,清而散;属地,浊而聚。

从列子的这句话,我们就明白,甲骨的甲,表示天干,骨为骨骸,表示地支。

所以,“甲”字的本义就是北斗七星围绕北极星的运动轨迹。天地如车轮,周而复始的围绕北极星运转,小北斗作为天机的核心,勾连着北斗七星牵引着天地的运转。这是天象之肇始,也是文明之肇始,所以“甲”排在天干第一位。

(这是从北极星出发的俯视侧视图)

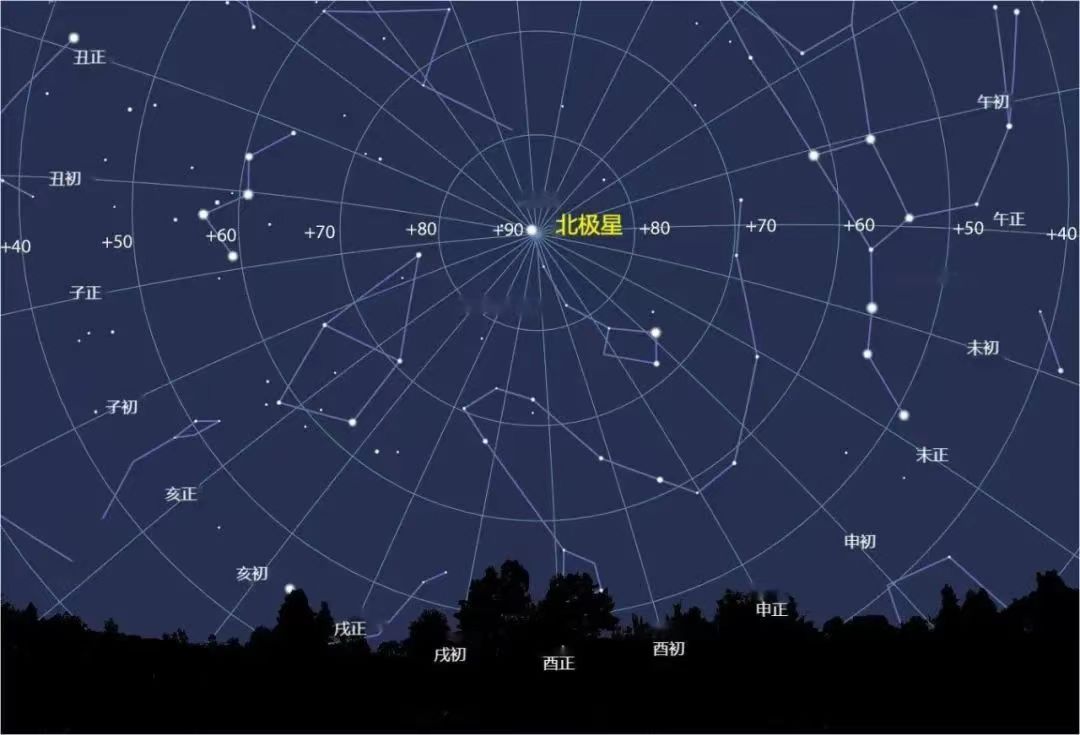

(这是对北极星的仰视图)

以北极星为视角俯视群星,犹如一个巨大的锅盖盖住天幕,所以甲后来也引申指籽实的外壳,植物的种皮等,又指人手指和脚趾上的角质硬壳。甲由铠甲引申代指披铠甲的士兵。甲由天干的第一位引申为动词,表示居于首位。

战国·屈原 《九章·哀郢》:“出国门而轸怀兮,甲之晁吾以行。”——天干的第一位,用以纪年、月、日

《周礼·考工记·函人》:“函人为甲,犀甲七属,兕甲六属,合甲五属。”——古时士兵打仗时穿的的护身衣,用皮革或金属制成。也叫“铠”

《左传·宣公二年》:“晋侯饮赵盾酒,伏甲将攻之。”——士兵;军队

明·徐光启《农政全书》卷二八:“(芜菁)秋初可种,自破甲至结子,皆可食。”——植物某些部分的外层,如种皮、花萼、果实外壳等

晋·葛洪《抱朴子·广譬》:“灵龟之甲,不必为战施;麟角凤爪,不必为斗设。”——动物身上有保护作用的硬壳

《管子·四时》:“西方曰辰,其时曰秋,其气曰阴,阴生金与甲。”尹知章注:“阴气凝结坚实,故生金为爪甲。”——手指或脚趾上的角质硬壳

宋·胡太初《昼帘绪论·催科》:“以十户为一甲,一甲之中择管额多者为首。”——旧时户口编制单位,若干户为一甲

金·麻九畴《跋伯玉命简之临米元章楚山图》诗:“江山多处乃尔毒,始信中原天下甲。”——序数第一的代称

唐·韩偓《春阴独酌寄同年虞部李郎中》诗:“闲嗤入甲奔竞态,醉唱落调渔樵歌。”——六十甲子的省称

宋·司马光《论选举状》:“其及第授官并与进士第一甲同在明经之上,仍于告身前列。”——古代科举制度中对甲科(即进士科)的简称

《史记·魏其武安侯列传》:“武安由此滋骄,治宅甲诸第。”——居第一位

明·唐顺之《叙广右战功》:“自是诸军民官必甲,而后敢出城。”——把铠甲穿在身上

备案号:滇ICP备20001680号-2 增值电信业务经营许可证:滇B2-20210058 技术支持:龙采科技